世界はいま、自らで「言葉」を紡ぎ出すことを、忘れてしまっているのかもしれない。

文章を自動生成する生成AI によって、人びとは自らの言葉と感情をAI という他者に売り渡そうとしている。対話すらもテキスト生成の利便性を誇るChatGPT に丸投げして、それが〝いま〟であると誇らしげですらある。

そのいっぽうでSNS で膨大に出力される暴力的で断定的な物言いは、日々、膨張して放出されつつある。

それはあたかも、人びとが他者との対話を交わすなかで積み上げてきた「言葉」による信頼や情感のやりとりを、「SNS 短文」で繰り出される悪意の弾丸でつぎつぎと破壊して、やむことがないようにも見える。

空腹なときさしだされるひと椀の粥のぬくもり、寒さに震える身体をそっと覆う毛布、はたしてそうした「言葉」はいまいったいどこにいってしまったのだろうか。

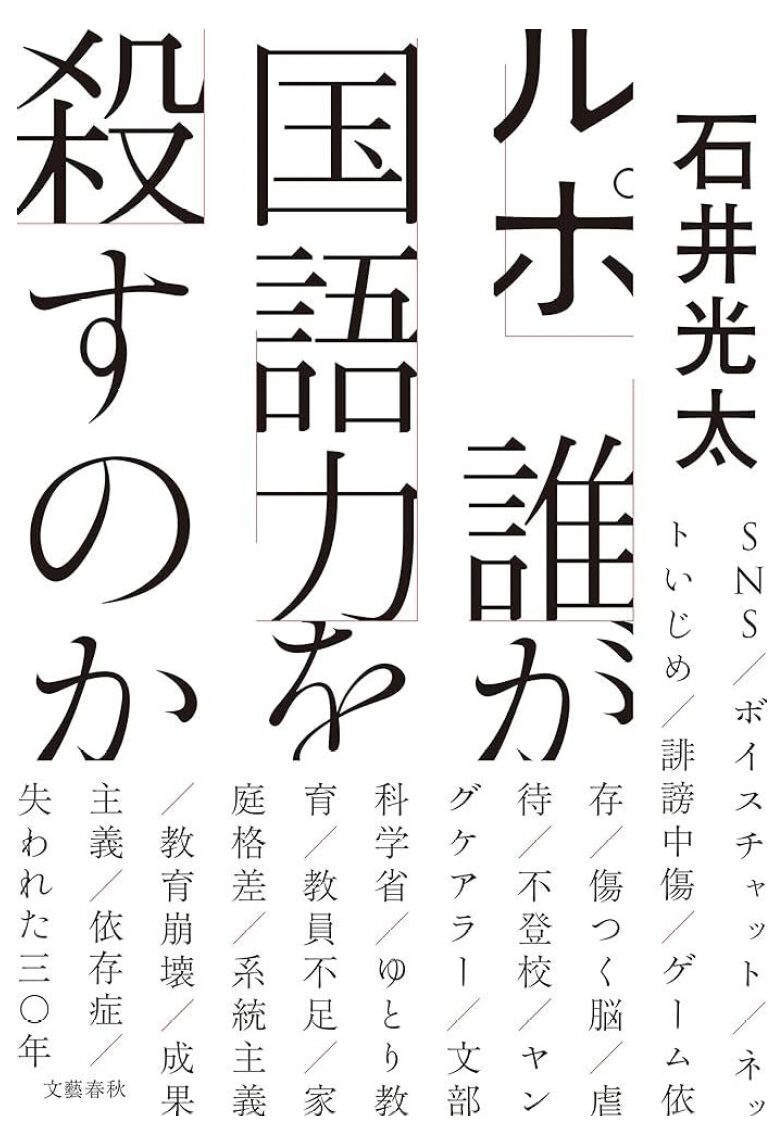

本書のタイトルは、あきらかに仰々しく激しい。しかし、本書を読み進めていけば、そこには、現代における「言葉」が喪われていくありようが、さまざまに列挙され、それを読み取るだけで、現代の日本の困難さを既視感のようにいくども振り返ることができるのである。

まず冒頭で、筆者の石井光太は、ある公立小学校4年生の国語の授業を見学して驚愕するところから書き始めている。授業は童話の『ごんきつね』を子どもたちが読んで、感想を述べる場面である。

『ごんぎつね』の話はつぎのような話である。ある山に悪ふざけがすきな「ごん」という狐がいた。ある日、兵十(へいじゅう)という男が川でせっかく獲ったウナギや魚を、「ごん」が川に逃がすといういたずらをする。

十日ほどたったころ、「ごん」が兵十の家を通りかかると、家では母親の葬式がおこなわれていた。兵十が獲った魚は、病気の母親に食べさせるためのものだったということに、そのとき「ごん」は気づく。そこで「ごん」は罪滅ぼしのために、それからまいにち兵十の家に行き、栗や松茸をこっそり届けに行く。

そんなある日、兵十は、家に「ごん」が忍び込んでいるのを見つける。またいたずらをしに来たのかと、兵十は火縄銃で「ごん」を撃ち殺してしまう。しかしそのあと、土間に栗が置いてるのを見つけて、兵十は「ごん」がこれまで食べ物を運んできてくれていたことに気づき、その場に立ちすくむ・・・という話である。

そこで教師は、葬式で村の女性たちが正装して力を合わせて大きな鍋で何かを煮ているとある文章を引いて、子どもたちに「なに」を煮ているのかと尋ねる。

すると、それぞれ班ごとで話し合って出された答えは、八つの班のうち五つまでが、「兵十の母親の死体を煮て消毒している」「死体を煮て溶かしている」であった。それはけっして悪ふざけで答えているのではない。子どもたちが互いに話し合って、答えとして真面目に出されたものであったという。

これを「国語」的に言えば、「読解力」が欠けているということになるのだが、石井も指摘しているように、問題の根はそこだけにとどまらない。もっと根底的な欠落を予感させるものだというわけである。おおげさに言うなら、そこには「言葉」が作り出す人間的な情感や世の中に共通するはずの認識が存在しないということなのである。

たしかに「言葉」の不在は、すべてがSNS の弊害だとして片付く性質のものではない。かつて〝昭和のオヤジ〟が仕事から帰って家でしゃべる言葉は、いきなり「メシ・フロ・寝る」だったし、相手との対話が成り立たないのは、反抗期の若者とて同じであり、彼ら彼女らは相手を威嚇し、そもそも対話を拒否するのが〝ツッパリ〟の証明だった。

しかし、いまどきの子どもたちがスマホとタブレットとゲームに没頭し、家族の会話も上の空で、いっぽう本書にも記されているように、子育て世代の母親の75 %が平均2 時間以上、18 %以上が5時間以上のスマホ時間を過ごしているとなると、互いに向き合いながらの子どもたちとの会話する時間は、確実に喪われているのは疑うまでもない。

さらに幼児のころから、子どもをあやすためにタブレット画面を与え続ける現実は、そもそもが子どもに対話力をつける、それは言語力とも言えるが、そうした環境を確実に減らしていることは明らかなことかと思う。

本書でも述べられているとおり、親子や家庭での会話のやりとりや対話の喪失は、必然的に子どもたちが自らの〝こころ〟を表現することを阻害し、現実をつかみ取ることを不自由にさせていることでもあるのだ。ましてや対話する言葉によって育まれる思考力など、すじみちだった考え方などは、できようがない。

最近、すこし街に出てショッピングセンターなどでたむろしている中学生や高校生の会話を耳にすると、「ヤバッ」「ウザッ」「クソ」「エグ」「死ネ」・・・といった言葉がひんぱんに交わされていることに気づく。

よく言われるように、親からの虐待や貧困、ヤングケアラー、日本語の不得手な外国籍を持つ親と暮らす子ども、約全国に19 万人近く存在するとされる不登校の子どもなど、そうした環境におかれた子どもたちは、話すときに主語や目的語がなかったり、自己肯定感が低く、自らのした行為の意味を言葉で客観視できない子どもがすくなくない。それ以上に、「悲しい」とか「苦しい」といった〝こころ〟をうまく表現できない子どももいると聞く。それらはすぐに「イラつく」といった攻撃性のある言葉に、容易に取って代わられる。

そしてここには、それなりの経済力があり進学校に進むことのできる子どもたちと暗黙の「カースト」(階級格差)が存在していると見て取ることもできる。じっさい学力レベルの低い子ども、あるいはそうした学校の中では、すぐに暴力的言葉に置き換わる「ネットいじめ」のひどい現実があるという。

さらに、ゲーマー同士、ギャル同士の会話は、その他の領域からの疎外されるいっぽうで、異なったものを彼ら彼女ら自身が排除し、まったりとした空間を作り出すのだが、そのなかで彼らの視野はどんどん狭まり、どこにも行けない閉域をいつしか作り出していくことになるのである。

その閉域のなかで、友情の証が可視化できるのは、唯一Net でつながっているグループLINE ということになるが、そのLINE グループも、下手をしたら、四六時中悪口を言われる状況を作り出すことにもなる。

Net では、よく「池沼」「ガイジ」「ナマポ」「ピザ」「自宅警備員」「糖質」といった悪意のある差別語が面白半分に取り交わさると言う。それぞれの意味は、順番に「知的障害者」「障害児」「生活保護受給者」「デブ」「ひきこもり」「統合失調者」のことらしいが、さきに挙げた「ヤバッ」「ウザッ」「クソ」などという敵対的な言辞と同様に、Net で取り交わされる言葉は、あきらかに会話や対話を拒絶するため、殻にこもり異質なものを排除するための暴力言語でしかない。

しかも面倒なことには、ホリエモンなどといったNet 界隈のインフルエンサーという手合いも、これらの「Swear Words」(汚い言葉)を連発しているのだ。

そこで、こうした悲惨な「言葉」の現状をいかにとらえ、再構築していったらいいのか。本書では、いくつかの先進的な学校のあり方や少年院の取り組みなども紹介する。そのありようはぜひ本書を読んでいただきたいのだが、一例を挙げるなら、まず子どもたちに10年後や20 年後の自分へ手紙を書かせ、未来の自分を考えさせることで、いまの自分の〝こころ〟をのぞき見させる。さらにいまの自分の気持ちのリストを書かせ、いまの自分の現状を客観視させる。さらに、対話や会話を進めるために、それぞれの聞き知った「方言」を語らせる。同じ言葉であっても、まったく意味やニュアンスのちがう言葉があること、聞いたことのない言葉でも、そこにその地域独特の感受性が感じられることを認識させることで、多様性の扉を開かせていくというのだ。

言うまでもなく、育児放棄、虐待、暴力、ネグレクトなど子どもをとりまく環境は、年ごとに悪化してきている印象を受ける。いっぽうで、少子化の時代になり、子どもの数が減少していることで、親が子どもの支配を強め、過干渉や溺愛によって、子どもが変形していくようすが、顕著になってきた観もする。

しかし、その状況を乗り越えるには、本書が説くように、互いに理解され、共苦や共悲を分かち合える「言葉」をいかに復権させるかにかかっているように思う。その意味でも本書は読む価値がある一書であろう。

最後にひとこと。本書のタイトルだが、本書が必ずしもすべて学教教育のなかでの「国語」に密着した内容でないこと。むしろ取材を重ね、「言葉」の現実的問題に取り組んでいることを読みとるならば、「誰が国語力を殺すのか」という名付けは、強いインパクトを狙っての営業色が強すぎる嫌いがある。それはさきほど論じた暴力的で排他的な言葉にどこかで近似しているようにも見えるのである。

「言葉」を取り戻すということは、そうしたところには存在しないということに、われわれは、より細心でありたいと思う。

Y