いまから10年ほどの前になる。もちろん現在のようなパレスティナ・ガザにおける酸鼻を極めるジェノサイド(大量虐殺)が行われる前のことであったが、ポーランドのアウシュビッツを訪れたときのことである。

イスラエルの少年と少女たちが、白地に鮮やかなブルーの「ダビデの星」を描いた大きな旗を翻しながら、強制収容所やガス室のある広い遺跡地内を、あたかも勝利者のように威を張って行進する光景を目にしたのである(註1)。

そのときである。その光景に、時代を貫くとでも言ったらいいのか、言い知れない不吉さを覚えた記憶がある。

極東の島嶼国家に住むわたしたちにとって、遙か遠い中東パレスティナの出来事についての関心は薄い。

かりに関心を持っていたとしても、大手マス・メディアから流される、イランの支援をうけたパレスティナに拠点を持つ「ハマース」とアメリカが後ろ盾となり強力な軍事力を持つ「イスラエル」の対立紛争が起こっている程度の認識か、あるいは一歩進んでも、イスラエル軍の空爆で住む家を失って途方に暮れるガザの人びとや多くの子どもたちが爆撃で傷つき死に追いやられているニュース映像の悲惨さ、そしてその際限のない対立を、どっちもどっちととるか、あるいは〝憎しみの連鎖〟といった言葉でいつのまにか納得してしまっていることぐらいになっているのではないか。

言い換えるなら、それはどこかで、わたしたちがパレスティナの人びとの大惨劇(ナクバ)(註2)も、またイスラエル建国に関わる西欧列強の思惑の歴史も、ともに他人事として誰も知ろうとはしていないことにつながっている。歴史への真摯な眼差しを欠いた振る舞いは、たいていの場合、安易な決着を歴史に求めるか、あるいはフェイク fake に陥りやすい。とりわけ現在のようなSNSでの情報洪水がひんぱんに発生する時代ではなおさらである。

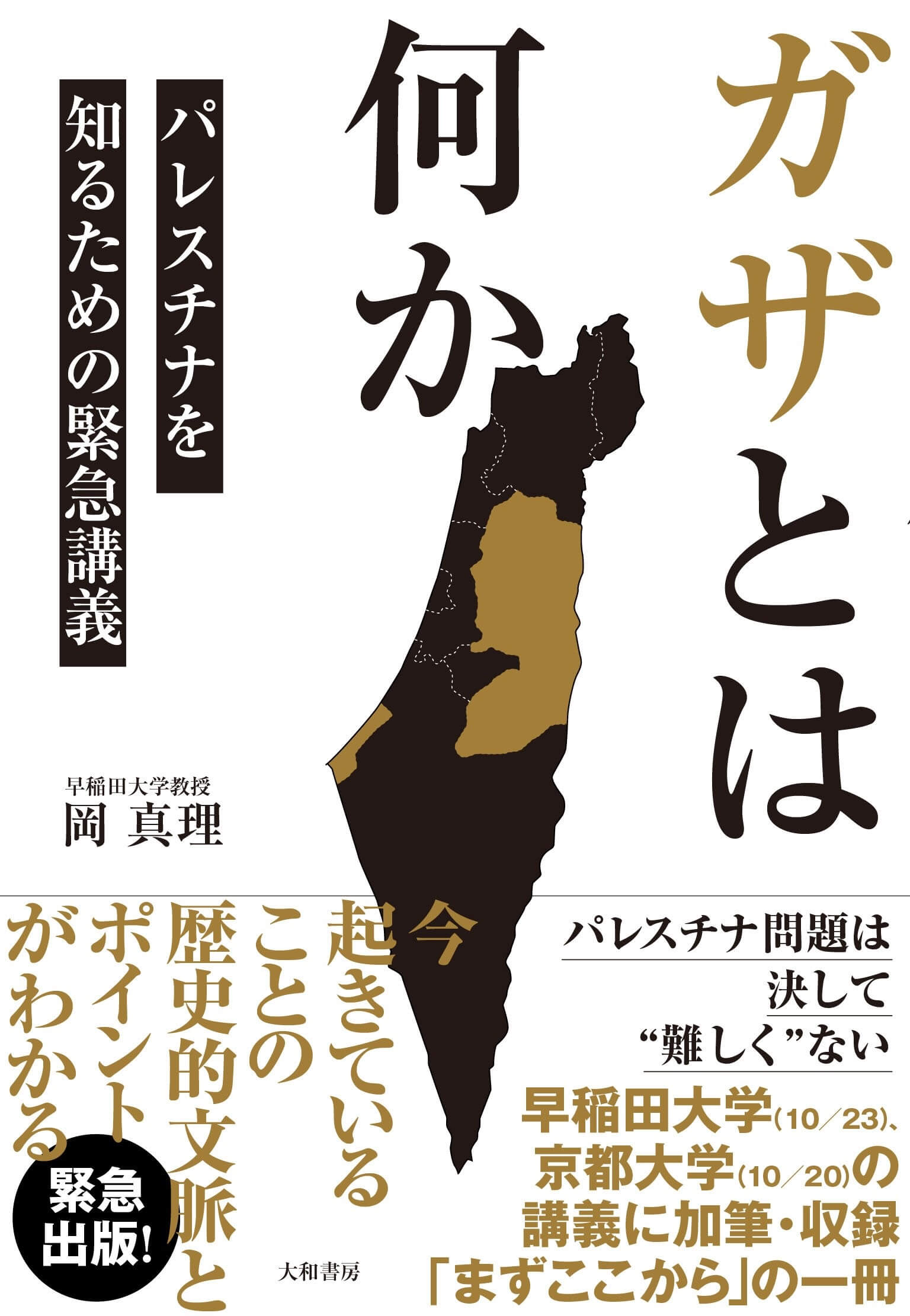

本書には、「パレスティナを知るための緊急講義」(筆者傍点)とサブタイトルがついている。そのことは、いまパレスティナ・ガザでそしてヨルダン川西岸のパレスティナ自治区とされている地域で何が行われているかを緊急に告発するものであるとともに、その根底にあるイスラエル建国とパレスティナの人びとの暮らしを、簡潔でありながらも俯瞰的な歴史的視座をもって講義してくれるものとなっていることを示す。

何が真実であり、人びとはいったい何に目を閉ざしてきたのか。それはユダヤ人のジェノサイドであった「ホロコースト」(註3)とイスラエルという国家がいかなる関わりをもつかということも含め、現在のガザにおけるジェノサイドをどのように考えるべきかにつながっている。

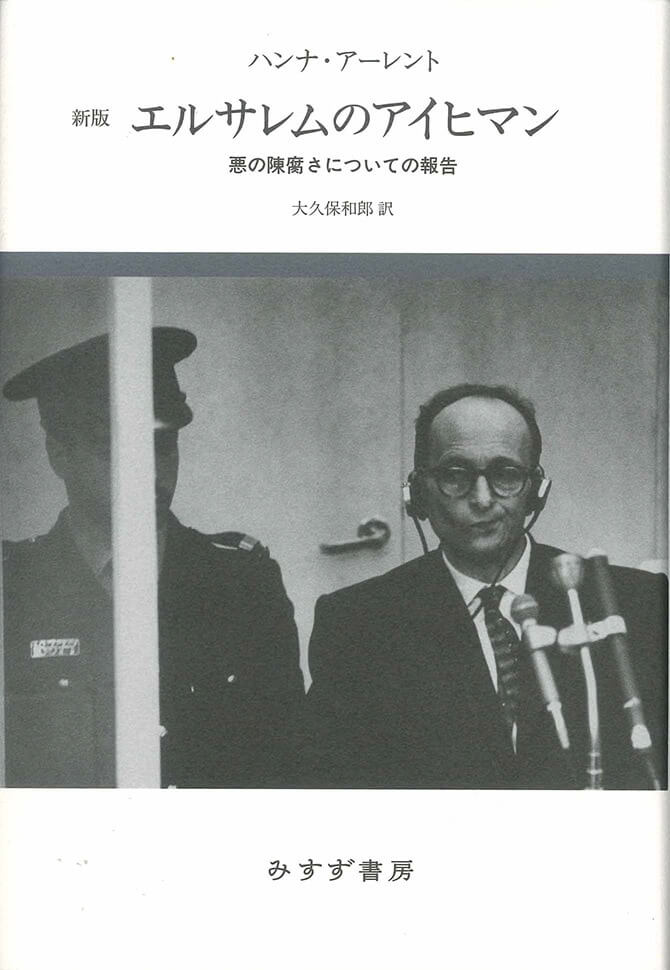

ところで、「ホロコースト」といえば、ハンナ・アーレントが『エルサレムのアイヒマン』(みすず書房2017年新版)で述べた「悪の陳腐さ」という言葉が、いまの時代を象徴するものとなって久しい。

大量虐殺現場となったアウシュビッツに「500万人以上」(アイヒマンの証言)のユダヤ人を送り込む完璧な輸送網を作り上げたSS(ナチス親衛隊)中佐であったアイヒマンとは、捕らえてみれば、見るかぎり風采の上がらない、どこにでもいそうな、命令に従っただけの無思想で凡庸な小役人にすぎないように見えた。

「机上の殺人者」とも呼ばれたアイヒマンは、「ライヒ(=帝国)」支配下の鉄道路線を巧みに操り、犠牲者をひたすら、そして効率よく殺人者の待つガス室に送り込んだ。それはまぎれもない「民族浄化」であるのに、それこそが、たんにスケジュールをこなしただけの処理能力の高い小役人がおこなったことでしかなかった。それがいわゆる「悪の陳腐さ」だということなのである。

陳腐とは原語ではbanalityであり、それは平凡さ、凡庸さとも訳される。そこから、右を向けと命令されれば右、左を向けと言われれば左、権力者の命令に服従し、そのまま実行するだけで、自らの責任を不可視化して、そのうえで放棄してしまう人間の危うさが見いだされるのである。

言い換えれば、軍隊における上官の命令で虐殺行為に及んだり、一般社会でも上司の命令を絶対化して悪に手を染めたりすることなどへの警句がそこには込められている。たしかに「悪の陳腐さ」は、いまの日本社会でも、世界中、人間がいるところではそこここに横溢している。そのひとつとして、国家の命令に従ういまのイスラエル兵のパレスティナ人への無慈悲な虐殺をあげることも可能だろう。だが、そうしたアーレントの見立ては、一部で正しいが、一部で見誤りがある。

アイヒマン自身、自分はユダヤ人を差別したこともなければ、むしろユダヤ人と友好な関係を築いていたのだと証言している。たしかにそれはそうに違いない。なぜなら現実的に600万人ものユダヤ人を最終処理としてガス室に送るには、ナチスだけの能力には限りがあったからである。そこには、ユダヤ人の輸送に協力するユダヤ人組織が存在していたのである。アイヒマンはじつによくこうしたユダヤ人人士とまめに接触して、取り引きを通じて輸送計画を立てユダヤ人をガス室に送り込んでいるのである。しかも、アイヒマンの仕事は、〝大衆の喝采〟を浴びているナチスの「法」に沿ってのものであり、法に従ったまでといえば、それまでである。

その意味で、イスラエル建国がなされた1948年5月にイスラエル国家の骨格を担ったのは、アーレントも指摘しているように、戦後に「ホロコースト」の災厄を逃れ、それとともにそれまで住んでいた国や生活を失い、イスラエルに退避した〝悲惨〟なユダヤ人というよりは、ルードルフ・カストナー(註4)などのユダヤ人組織の役員や名士、そしてシオニズム(註5)青年組織のメンバーだった者たちによるものだった。言うなれば、うまくの網から逃れることのできた富裕層たちだったのである。

つまり、アイヒマンらナチスの高官と交渉し、「ホロコースト」を金と取引とで購った者たちが、当時イギリス領であったパレスティナに脱出できた。もちろん、その代償として、ナチスはそうしたユダヤ人の財産のほとんどを没収したことも事実だが、彼らユダヤ人の特権階級は、あくまでナチスの弾圧を逃れてという正当性をまとってイスラエルにたどり着いた。もちろん、その中の数名は後日、ナチスとの関係が白日化されイスラエルで訴追・処刑されたりしている。

その一方で、ガス室に送られた多くのユダヤ人は、おもに「ライヒ」支配地であったリトアニアなど現バルト三国およびブルガリアやウクライナなどの東欧から、それぞれに旅券が発行され、別の場所に移住をするとして送り込まれた者たちであった。

彼らは、選ばれしユダヤ人、いわゆる西欧系ユダヤ人、あるいはイスラエルの地へいち早くたどり着いたエリート・ユダヤ人から、あきらかに差別されたユダヤ人だった。そのありさまは西欧人がアジア人やアフリカ人を差別するのと相似形をなしている。もちろんアイヒマンもそうした差別意識は持っていた。しかし、それ以上の非人間的蔑視といったものが、彼には内在していたと見て取れるのである。

ガス室に送られた多くの東欧系ユダヤ人は、そもそもヨーロッパ社会で無国籍者であった。それは、彼らユダヤ人がそれぞれの国や地域で差別の対象であり、国民国家の枠内に存在しないものと見做されていたからであった。そのためそうしたユダヤ人を、国家に殉ずる者たちは、もはや人間とは見ない。

とくにアイヒマンは、あたかも〝貨物〟の輸送のような手際で彼らユダヤ人の輸送を推し進めた。言い換えれば、アイヒマンがユダヤ人という場合は、それぞれの国家で地位を築いた、ユダヤ社会の指導者か富裕者のことであり、無国籍である東欧系のユダヤ人はモノでしかない。イスラエル法廷の暗殺を防ぐためのガラスケースの中で弁明するアイヒマンの言葉からは、そうした暗愚な無関心が差別感情を培養土として密生し、蔓延っていたことが知れる。

したがって、アイヒマンはけっして何も考えずに命令に従って事を行ったという「悪の陳腐さ」を体現するだけの人物ではなかった。むしろ、あきらかに人間を人間と見ることのできない、主体的な「差別の悪」を内在させていたのである。

さらに、それが仮に戦時下であったとしても割引はできない。なぜならロシアのウクライナ侵攻、ミャンマーの軍事政権によるテロ、アフリカでの民族紛争での虐殺や各地の戦場で起こるレイプなど、世界のいたるところで噴出している戦争のありようは、そっくり人種差別のフレーム内での出来事であるからである。戦場では人を人とは見做さない。

本書に話を戻す。ガザでいまなにが起こっているのか。それは本書が訴えるように、あきらかにジェノサイドであり、アパルトヘイト(排除隔離政策)であり、レイシズム(人種差別)である。その現実がいかなるものであり、どのような歴史的経過で現在に至るのかは、本書を読んで多くを学ぶことができる。

しかし、それ以上に根深いのは、イスラエル人のパレスティナ人へのぬぐいがたい差別感情である。「ハマース」がおこなったイスラエル人へのテロと拉致への反撃。これがいまのイスラエルの立ち位置である。

しかし、パレスチナの人びとを人間とはせず、劣ったものとして、彼らの土地を我が物顔で奪い取り、家から追い立て、でなければ破壊する。あるいはいつの間にかイスラエル人がその家に主のように住んでいる。高い塀を建て居住区を隔離し、怒りから石礫を投げる子どもにさえ、イスラエル兵は機銃で容赦なく撃ち殺す。電力を止め、水を遮断し、物資の輸送を止め飢餓を押しつける。それがすでに何十年も常態化しているのだ。

本書でも触れているように、完全封鎖されたガザはもはや「世界最大の野外監獄」とも呼ばれる。そこには、人間を人間としない現実が、まずもって存在しているのである。まさにパレスティナ人作家であるカッサン・カナファニーが描いた現実(註6)そのものが、ガザに、そしてヨルダン川西岸に存在しているのである。

そして冒頭でも触れたが、10年ほど前に見たアウシュビッツをダビデの旗とともに行進する少年少女を思い出すなら、そのだれかが、いま現在、イスラエル軍兵士として機銃を持ちパレスティナ人を人間としない戦闘に参加しているかもしれない。あの疑うことのない「国家」への生真面目な献身を体現した、どこか不遜ともとれる行進を思い返すなら、そんな危惧がよみがえってくる。

本書の中で、岡真理はある二人の知識人の警句を引いている。ひとりは、イスラム中世の思想家マンスール・アル=ハッラージュの言葉である。

地獄とは、人々が苦しんでいるところのことではない。

人が苦しんでいるのを誰も見ようとしないところのことだ。

さらにもうひとりは、韓国光州事件の記憶を綴った文富軾(ムンブシク)の言葉である。

忘却が、次の虐殺を準備する。

いまパレスティナ・ガザの現実を見据える。すでに80年もの時を経て、ユダヤ人の「ホロコースト」の現実を静かに記憶する。まさに、戦禍と蔑視、そして差別のなかで苦しむ人びとの現実とその歴史を記憶する意味はすくなくないのである。

Y

| 註1) | その行進はあたかもフラッグマーチのようであった。フラッグマーチとは、反パレスティナの恣意行動のことで、イスラエルの統一記念日などにおこなわれる。おもにイスラエルの右派組織が行い、大規模化とともにしばしば暴徒化し、パレスティナ人との紛争になることが多い。 |

| 註2) | ナクバとは、イスラエル建国によって多くのパレスティナ人が難民化したことを意味する。イスラエル建国の翌日5月15日をアラビア語で「ナクバ」と呼ぶところから、象徴的に用いられている。 |

| 註3) | ホロコーストとは、ナチス・ドイツがドイツ国内や「ライヒ」でユダヤ人に組織的におこなった絶滅政策・ジェノサイドを指す。当時ヨーロッパにいたユダヤ人の三分の二600万人が犠牲となった。 |

| 註4) | ルードルフ・カストナーは、ハンガリー国内のユダヤ人難民を逃がすシオニズム組織のリーダーの一人。ホロコーストを指揮していたアイヒマンと金品を引き換えに、アウシュビッツに行くはずだった1684人のユダヤ人をスイスへ逃がす秘密取引を行った。戦後、1950年にイスラエル政府が定めた「ナチスおよびその共謀者訴追法」により告発された後、1957年暗殺された。 |

| 註5) | シオニズムとは、19世紀になって、ユダヤ人を民族として、差別からの解放をユダヤ人による国民国家の形成によって達成しようとする運動。 |

| 註6) | 『太陽の男たち/ハイファに戻って』(河出書房新社1988年新装版発行) |