ほんの十数年前までは、中国やタイ、ベトナムなどのアジアや南米諸国から、多くの出稼ぎ者が日本に来ていた。

出稼ぎ者の暮らしは、そうじて貧しく、狭いアパートの一室に何人もが折り重なるように寝泊まりし、「3 K」(きつい、汚い、危険)と呼ばれる仕事につき、過酷な労働から得たすくない賃金のなか、自らの生活を切り詰め、故国の家族に仕送りをしていた。

ところがいま、中国やタイなどのアジア諸国から、多くの観光客が日本に押しよせるようになっている。

それは単純に考えて、円安で象徴される日本の経済力の低迷に反して、それまで発展途上だった国々の経済力が向上してきたことによるものだろう。それ故に、それらの国々からは、富裕層に限らず勤労者階級までが、海外旅行先として日本を訪れるようになった。

そのありように日本人のすくなくない層の人びとは、感情的な不満を膨らませているように見える。とりわけ中国やアジアからの旅行者には、嘲笑や侮蔑を浴びせかけ、根拠の薄い優越感の眼差しを捨てきれないでいる。彼ら彼女らの無知や無作法を嘲笑い、〝爆買い〟を軽蔑し、また東南アジア系の人びとの肌の色を不潔と見なす態度を捨てていない。欧米やオセアニアからの白人種に対しては、相手がどんなに礼義知らずで傲慢であろうと、何事も許容するくせに・・・。

知るべきは、かつての経済的栄華にいまだにすがりついているものの、欧米人の多くにとって、日本人とは過去も現在も〝貧しいアジアの民〟の一カテゴリーにすぎないということである。日本人がアジア人や南米人にむける嘲笑う眼差しは、そっくりそのまま、白人欧米人が、かつてそしていまの日本人に向けたものと同じと言っていい。

山崎豊子の『二つの祖国』は、まずもって、こうした欧米人の眼差しのもとに置かれている日本人のアイデンティティを剔抉(てっけつ)する作品となっている。

日本の近代とは、いかんともしがたい貧困や封建的な「家」制度のもと、とりわけ農家の次男以下の三男や四男は遊民化せざるをえない時代であった。それは口減らしの対象でしかなかった女子も同じであり、その狭隘な社会のなか、男たちのなかには、移民としてハワイやアメリカ本土、そして南米に向かう者が出てきた。

若い女たちもまた、〝写真花嫁(註)〟と揶揄されながらも、そうした男たちの相手として、わずかばかりの期待を握りしめ、しかし現実は食うためだけの移民として、海を渡っていった。

本書である『二つの祖国』では、まずこうした移民たちの悲惨で労苦の絶えない生活が描かれる。厳しい気候条件と劣悪な労働環境で、日の出まえから起き出し、星が瞬き月が傾くまで這いずるようにして働き、病気をしても医者どころか薬も手に入らない、親は働き詰めで、その目の離れるすきに、あっという間もなく子どもを事故で失ったりする悲劇が起こる。「刻苦」という言葉が虚しいくらいの現実がここでは描写される。

しかし、気の遠くなるような痛苦と忍耐を幾層にも重ねた一世たちは、しだいに奴隷的労働から爪に火を灯すようにして金を貯め、クリーニング業や飲食業などで地保を固めていく。そして自らが果たせなかった夢を託すべく、二世にはできる限りの教育を施していく。

本書の主人公である天羽(あもう)賢治はアメリカ生まれの二世である。移民であった親たちの辛酸を記憶の底に大切にしまいながら、戦前の円安の時期で日本での教育費が安価であったこともあり、また日本人としての誇りを持たせるために、父天羽乙七が故郷の鹿児島加治木での教育を望み、叔母のもとに寄留して旧制中学時代を日本で過ごした。その後に日本の大学に進学し、帰米してカルフォルニアの大学に進み、アメリカ市民権を取得している。

それはかならずしも小説上のフィクションではない。天羽賢治には、そのモデルとされる、同じ境遇を生きた伊丹明という人物が実在する。天羽賢治の経歴は、ほぼ伊丹明のそれと重なっている。

このころの日系二世は、いくら大学で高等教育を施されていても、ほんの一部を除き、農場で働くか、フルーツ・スタンドでオレンジを売るくらいの仕事しかなかったという。そのなかで、天羽賢治は「加州新報」の記者としてキャリアを積むことができたまれなケースだった。同じように、伊丹明も当時の「加州毎日」に勤める新聞記者だった。

物語は日米開戦の前夜からはじまる。アメリカ白人社会の差別の下で暮らしていた日系人に、日本軍の真珠湾奇襲攻撃のニュースが飛びこんでくるのである。

だまし討ちの憤怒に沸騰したアメリカ国家のなかで、日系人はアメリカ国民のもっとも嫌う不正義の悪として、「敵性市民」のレッテルを貼られることになる。それはアメリカの市民権を得ている日系二世であっても同じことであった。

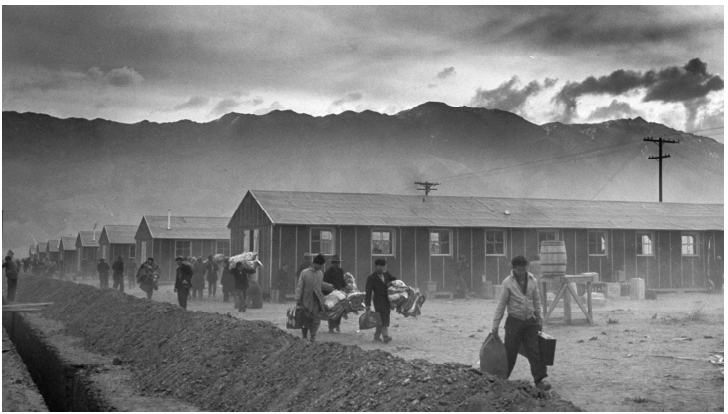

<マンザナー収容所>

日系人は、いったん馬厩舎にベットを置いただけの、下水がなく、糞尿の垂れ流される最悪なサンタアニタパーク競馬場に放り込まれる。そしてその後は、人のほとんど住めないような土地に急ごしらえで建てられた収容所に、それぞれが移送された。

天羽一家は、両親と弟と妹、それにまだ幼児を産んだばかりの妻とで、カリフォルニア州のマンザナー Manzanar 収容所(小説ではマンザナール収容所)に送られる。砂塵が日常的に舞い、酷暑と極寒に脅かされる収容所で、彼ら一家は憎悪に満ちた差別的な監視の下での生活を強いられる。それは同じ「敵性市民」であったドイツ系やイタリア系より圧倒的に差別的であり、劣悪な環境下におかれたものであった。

そうした日系人に、合衆国政府は、アメリカに忠誠を尽くすか、日本人でありつづけるのかの選択を迫る。イエス派とノー派、日系人のなかでも対立は深まる。

天羽賢治は、日本人の誇りとアメリカへの忠誠との葛藤に苦しむ。しかし賢治はけっきょく、その類い希な日本語能力と英語力で、アメリカ軍の情報部の勤務を余儀なくされ、はじめは日本軍の軍事暗号を解読する任務に就き、日本人外交官が発した重要な暗号を解読し、その後は前線への勤務を願い出る。

賢治は次男であった。昼夜を問わない労働に従事していた両親の目が届かぬなかで、兄は幼児のころ事故死していた。弟は二人いて、賢治とともに収容所にいた下の弟の勇は、志願して日系人で組織された 442 部隊に配属される。そして 1944 年 10 月、ドイツ軍に包囲され救出困難とされた米兵(通称「テキサス大隊」)救援のため戦闘に参加し戦死を遂げる。

事実として、ほぼ救出不可能とされたこの戦闘に 442 部隊が投入された背景には、日系人兵士を〝ジャップ〟と侮蔑し、消耗品と見る根強い差別があったとされる。

上の弟の忠は、賢治と同じように日本の旧制中学校から早稲田に進んだ。しかし、徴兵され日本人兵士としてフィリピンの最前線で苦難の戦いを強いられる。そして戦場で兄賢治と対面し、兄の誤って発した銃で撃たれることになる。そして、捕虜となって帰国し、敗戦後の混乱期に乗じて闇市で暗躍することになる。

それ以上に過酷な運命をたどったのは、賢治と同じ「加州新報」に勤めていた優秀な記者であり、そして賢治と恋情をともにした井本梛子(なぎこ)であった。

捕虜交換船で両親とともに故郷である広島にもどった梛子は、カルフォルニア州立大学卒の才媛で英語が堪能であった故に、帰国したのちの周囲の眼差しは「敵国人」のごとく白眼視されることになる。しかも、両親をともなって広島市街に赴いた際に原爆に遭遇し、両親を失い、彼女自身は地下にいたことで直接の被爆は免れたものの、のちに白血病を発症する。そして、「わたしはアメリカの敵だったのでしょうか」という言葉を賢治に残して、哀しみのなか歿するのである。

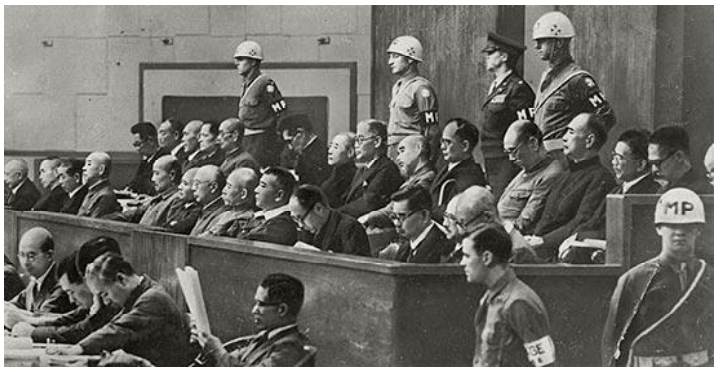

本書の『二つの祖国』は、文庫本で一冊 480 ページ程度で全四巻の大著である。とりわけ重厚な部分は、東京裁判の場面であろう。

この裁判において、天羽賢治は、英語から日本語、日本語から英語への翻訳の瑕疵をチェックする言語モニターであった。それはモデルとされた伊丹明もそうであり、戦争犯罪を裁くという重要な裁判にあって、戦勝国側が敗戦国側に一方的に過剰な犯罪性を押し付けることのないように、正義や公平性を担保するという仕事は、じつに神経を使い、疲労をともなうものであった。

本書では、その情景がまるで映画スクリーンを見ているかのように描かれる。それ以上に、本書を通じて言えることは、この小説が徹底的な取材と現実的な事実確認から成り立っているということである。

それは山崎豊子が、毎日新聞大阪本社記者であり、当時学芸副部長だった作家井上靖のもとで訓練を受けたからとする向きもある。だがそのことは、山崎豊子の取材力や事実確認の能力にとってさほど重要なことではない。記者の経歴があれば、だれでも優れた取材力をもち、事実確認が徹底しているわけでもないのである。

収容所生活での日系人同士の相剋も含めての現実、日系人への差別、一世・二世の意識の断層、外交暗号電文の解読、真珠湾奇襲の際の宣戦布告の攻防、442部隊の戦闘、フィリピン戦線での日米それぞれ部隊の動きと戦闘状況、さらに東京裁判の判事と検事、そして被告弁護人の遣り取りのリアリティなど、じつに細部に分け入って調べ上げられている。したがって、この小説自体が、日米戦争史の大著と言っていいくらいの重厚さを備えているのである。

そのなかで、この激動の時代の大波に翻弄される数々の登場人物の陰影が、実話かと思えるほど、しっかりとしたコントラストをもって描かれている。

いうまでもないが、人間とは、その生きた時代、あるいは生まれた国や地域、さらに自らを取り巻く環境や他者との関係性によって、過酷な人生を生きなければならなかったり、辛酸と労苦に苛まれる人生をともにすることを余儀なくされたりする。もちろん喜びも感動もそして哀感も抒情も、それぞれに訪れるであろう。そんなふうにして人間は自らの人生を過ごし、かならずいつか、そしてだれでも死を迎える。

<東京裁判>

ならば生きる意味とはどこにあるのか。この小説を読んで思うことは、おそらくその答えは、突き詰めると、いかにあるべきか、あるいはいかに生きるべきか、というひとりひとりが自らに発する問いのなかにあるように思える。

人間は、自らの肥大化を望み、他者を敵と見なし、差別し優越性に浸り、目先のささいな物事に惑溺し、欲望に身を焦がしたりするものである。しかし、これらは生きる意味の答えにはならない。けっきょく、どうありたかったのか。その根源的な自らの問いのなかにこそ、それがある。真摯に生きる姿勢。それこそがこの『二つの祖国』のメインテーマであったような気がする。

天羽賢治のモデルとなった伊丹明は、翻訳モニターとしての仕事を終えた 1950 年に 39歳で自死した。そして『二つの祖国』の主人公天羽賢治も、梛子を喪い、二つの祖国の軋轢と煩悶のなか、ピストル自殺をとげるという展開になっている。

その虚無のなかで、わたしたちが読みとるべくは、こうした虚無を乗り越えて、いかに生きるべきかということにあるだろう。その意味で、山崎豊子の『二つの祖国』は、重厚な読後感とともに、いかに生きるべきかの重い問いを投げかける良著だと言うことができよう。

T

※

なお、『二つの祖国』は、これまで二度映像化されているが、筆者は二つとも観たことはない。最初のドラマは日系アメリカ社会の反発があり『山河燃ゆ』とタイトルが変更された上で 1984 年 NHK で放送されたが、アメリカでの放映は中止されたと聞く。

その後、2019 年には『二つの祖国』のタイトルでテレビ東京でドラマ化された。

註)

写真花嫁・・・日本からハワイやアメリカに移住した男性と写真や履歴書などを交換するだけで実際に会うことなく入籍して渡航した女性、またはこの習慣を指す。当時、日系一世は市民権取得資格がなく、異人種間の結婚も禁止されていた。さらに 1908 年から一般の移民が禁止され、両親や妻子の呼び寄せのみが許可されると、米国で家庭を築くには「写真花嫁」に頼る以外に方法がなかった。1924 年の排日移民法の成立までの間に 20,000 人以上の「写真花嫁」が渡航したとされるが、個人の意思や感情を無視した野蛮な習慣として米国社会では排日論者の批判を買い、日本政府は旅券発給を妻が夫とともに渡航する場合のみに限定し、事実上、「写真花嫁」の習慣は廃止された。