季林書房のある大磯の高麗から、バスと電車で半時ほど行くと隣町の茅ヶ崎に着く。

まだ学生だったころ、茅ヶ崎には好きな子がいて、なんどか訪れたことがあったが、そのころの茅ヶ崎は、東京郊外の海浜にあるふつうの田舎町で、ありきたりな商店街が駅前に広がっている、とりたててオシャレということもない町だった。

ところが、いまは都市部からの移住者が多くなり、そのせいか駅南口から海浜部に向かって、瀟洒な家屋が建ち並び、サーフボードを売る店や湘南ファッションをリードするショップや古着屋が、アメリカ西海岸のミニチュアのように点在している。

おまけに往年の青春スター加山雄三やサザンの桑田佳祐を生んだ町として、駅の南口からは、雄三通りやサザン通りが海浜へと伸び、そして茅ヶ崎ビーチの先には〝えぼし岩〟が広い相模湾のなかにちょこんと見えて、サーファーが波乗りする海浜にアクセントを添えている・・・。

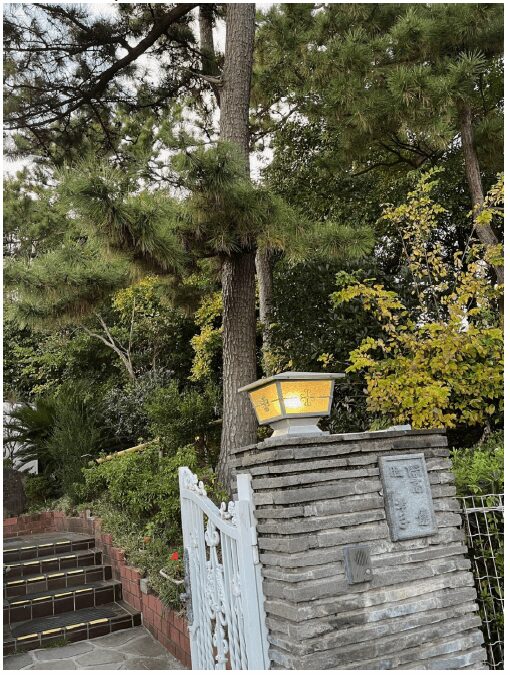

そんな海寄りの東海岸通の一角を歩いて行くと、松風に囲まれるようにして開高健(1930~1989年)が晩年まで過ごした書斎兼自宅が見えてくる。

開高健の小説は、われながらよく読んだと思う。いま、わたしのハードカヴァの本だけの書棚をのぞき込んでも、すぐに『輝ける闇』『夏の闇』『歩く影たち』『珠玉』の背表紙が見える。芥川賞を受賞した『裸の王様』から『パニック』、大阪にあった陸軍工廠跡地で警察と対峙したくず鉄窃盗団アパッチ族を描いた『日本三文オペラ』など、ほとんどは文庫本で読んだが、それはどれくらいあるのか。

開高健の文体は、ふつう饒舌体と呼ばれているが、人間も物体も怒涛が押しよせるような情景を描かせたら右に出る者がいない作家だった。

装着された弾倉から、放埒かつ豊穣な言葉がつぎつぎと発射され、行間には突起物のように手づかみの現実が炸裂する。迫力と集中力のカオスのように物語は進行して、そこに一つのダンディズムが貫かれている。

とくに強烈に印象づけられたのは、開高健版ヴェトナム戦記である『輝ける闇』だった。

キナ臭い弾薬臭と死臭が入り混じり、鶏肉や豚肉、魚醤やら臭いの強い野菜やらスッポンやら食用の蛇やらがぐつぐつと煮込まれた鍋を抱え、焦げた血の臭いと眼を刺し脳天を打ち砕く強烈な太陽に炙られながら、戦禍のなかを周章狼狽の体で逃げまどう。人間なんぞ地表にしがみついているちっぽけな物体にすぎない。

まだ少年のころ、開高健は大阪空襲で焼夷弾の猛火のなかを逃げまどい、一夜明けると目の前に広がる一面の焼け野原を見た。そして、夥しい燃えかすと燃え残ったブスブスと不気味な音を立てる死骸。その絶望的な悲哀の記憶が熾火となり、開高健をしてヴェトナム戦記を書かしめた。そこには「見るべきほどのことは見つ」、『平家物語』の平知盛に連なるニヒリズム(虚無主義)さえ感知される。

そして本書である。

本書の『新しい天体』は、開高健が茅ヶ崎に居を定めた1974年に書かれている。文庫となったのは2024年5月だから、まさに50年ぶりの復刊と言うべきか。文庫本の帯を見ると、商売っ気丸出しの「日本列島、ガチうま怒涛の食レポ紀行!」とある。

だが本書は、さながらカフカの小説『城』のような不条理なありようから、話がはじまるのだ。

大蔵省の景気動向調査という名目で、ありったけの金を使って、美味いものを喰えるだけ喰ってくるように命じられた公務員が登場する。職名は「相対的景気調査官」だという。

< 開高健の書斎 >

現実としてはあやふやな展開。まずその役所の佇まいがまさに『城』のような迷宮なのである。さらに、なぜそのようなことをしなければならないのか、なぜ自分がそれをしなければならないのか・・・。美味いものといっても、何を喰えというのか。

時代はまさにドル=ショックからオイル=ショックのマイナス成長期。そのなかで、どんどん金を使って喰いまくってといわれても、すべてがぼんやりしている。それは、「食」とは、いくら高価で美味であろうと、しょせんは〝消え物〟なのだという暗喩か。

しかし、職務に忠実な主人公は、「精神は嘘をつくが肉体は正直である。頭より舌である」と手帳に書き付けて、有楽町の屋台のたこ焼き屋から、どこに終わりがあるのか知るよしもない「食」の迷路に踏み込むのである。

・・・道頓堀のドテ焼き。たこ梅のさえずり、ひろうす、たこ・・・。松江のスズキの奉書焼き、シラウオの踊り。津田のカブ。出雲そば。カモの貝焼。コイの糸づくり。出雲のウナギ。めのはずし。そして甘エビ。〝包丁がきいている〟四谷「丸梅」のウヅラめし。シラカワ。マロン・シャンティ。北海道のホッケ、キンキン、メンメン、カジカ鍋、サケ、知床でサケの塩辛であるメフン、ジャガイモ、トウモロコシ、オヒョウ、毛ガニ、ホッキ貝、シシャモ、タラ。秋田のきりたんぽ。十和田「和井内ホテル」の山菜とヒメマス、そしてトンブリ。八戸のキク。盛岡「直利庵」のドッコイジャンジャンのわんこそば。仙台の笹かまぼこ。米沢の牛肉。富山のマスずし、ブリコ、ゴリ汁、じぶ煮。松坂「和田金」本店の牛肉の刺身、オイル焼き、網焼き、ビフテキ、すき焼き、タン。京都のハモ、「大市」のスッポン、スッポン雑炊。脆美の極みというべきか、岡山「初平」の白桃とメロン、マスカット。それとママカリ。鹿児島「おりはし旅館」の酒ずし、アユ、さつま汁、豚骨、キビナゴ。城下カレイ。「安心院(あむに)」のスッポン。長崎しっぽく料理。有明海のムツゴロウ。唐津のクジラの尾の身。博多のフグ。高知「得月楼」のカツオのたたき。鳴門のわかめ。松山の五色そうめん・・・などなど。

< 茅ヶ崎西湘Bypassから見た夕富士>

まさに放濫かつ豊満な「食」の巡礼が繰り広げられている。いつ終わりが来るとも知りえない〝シジフォスの神話〟のような職務。そのなかで主人公は、ところを換え、食を変え、美味なるものを追い求めて、ひたすら旅をして喰い尽くす。

「食」への欲望の核をまさぐりながら、ときには「食」を生み出す人びとの精神の琴線に触れ、しきたりや風習の深淵に打たれつつ、奥深さ豊潤さ、そして人と人、人と食が交わす機微に哲学を見いだす。

とは言え、しだいに膨張して止まることのない浪費を横目で見ながら、美味なる旅に惑溺する日々を過ごすことへの懐疑・・・。その果てにはいったい何が出来(しゅったい)するというのか。

その結末は、ぜひ本書を読んで確かめてほしい。

ただし、こうして読んでいくと、本書はけっして「ガチうま食レポ紀行」などとのんきに構えた本ではないことはたしかなのだ。

大海原で、または極寒の湖水で、密林のなかの大河で、つねに大魚と格闘しつづけた極東島嶼国の一作家である開高健が、まさに美味と格闘した、その一書であることがわかる。過剰と飽食の末にあるもの。文中で開高健はつぎのような言葉を差し挟んでいる。

・・・虚無はしばしば過剰な情熱の分泌物である。

人生の謎とは、まさにこのニヒリズムのなかに隠されているのかもしれない。人生に倦んでいる方、食通を自認する読者に、ぜひ読んでいただきたい一書でもある。

T