近ごろ思うこと・・・

意味不明というか、金儲け目的というか、政治的野心の暴慢というか、SNS界隈を中心に、「SNS戦略」「二馬力選挙」、「選挙ポスター掲示板ジャック」などといった、何でもありの上っ調子な選挙合戦が行われ、しかも候補者も威嚇してみせるか金をバラまいてみせるか、まさに〝政治は踊る〟なんて状況になってきています。

そして、これをまた〝民主主義〟の危機だなどと、口角泡を飛ばし、目に力こぶを入れて(? 目に力こぶはできないか・・・)、「net」界隈を中心にしゃべり散らされていたりしているわけです。

そもそも「民主主義」などといったものは、虚構であり、そんなものに真理だとか正義だとかは、ハナからあるわけではない。

それはアリストテレスの昔から、アメリカ民主主義の暗い未来を予測した近代のトクヴィル、あるいは『大衆の反逆』を書いたオルテガまで、さまざま言われてきたわけです。

そもそも「民主主義」というものは、過去に行われていた独裁制や寡頭政治などの権力がすべてを独占するという政治より、これまでの歴史的経験をもとにして、よりマシなものとして設定されているだけもので、その仕組みが、ときとして機能せずに壊れてしまうことは、電化製品が10年でダメになるのと、そんなに大差がないように思います。

トランプ氏の登場は、USAの壊れやすい電化製品の象徴的な出来事かもしれないですね。

<戦後最初の衆議院選挙の投票風景>

そもそも「民主主義」政治とは、ルールの厳格な「ラグビー」にも似ているんじゃないかと思うわけです。

このスポーツは、手で前にボールを出せない、前にボールを送るには蹴るしかない。そのうえで両者がボールを取り合うときは、スクラムなり、ラインアウトなりといったきまりがあって、そのなかで争う。

そしてラグビーは、スポーツなのだから、そこに主体的に参加していく気概がないと、ゲームにはなりません。

「民主主義」の根幹である選挙も、これと似ていて、しっかりとしたルール、たとえば「憲法」によって権力が制限されていて、そのうえで選挙法が整備されてきまりを作り、なによりもそれに主体的に参加していく人びとがなきゃ成り立ちません。

ところが、それにガタが来ている。たとえば「日本国憲法99条」には、この憲法を「遵守し擁護する義務を負ふ」もののなかに「国民」は入っていません。もっぱら憲法を守らなければならないのは、大臣だとか国会議員とか公務員なんかです。ところが公然と「憲法」批判しているには政権を握る与党だったりします。

選挙法は、つねに改善されていくべきなんでしょうが、それにしても、さいきんの選挙を見ると、だいたい4割か5割の人びとしか投票しません。

自分には関係ない、だれがやっても同じ(同じだと調べたことがあるんかい?)、頼まれたから、感じがいいから・・・。

とは言っても、投票率が高ければいいってもんじゃない。いわゆる〝大衆の喝采〟が、ファシズムや独裁政治を招いて、とんでもないことになった経験を、わたしたちは持っています。いまの「この国」の状況はこれに近くなっているのかな・・・。

難しいのは承知の上の「民主主義」!

参加して工夫して、自らをよい方向に育てるようにして、よく考える。そうした暮らしのなかに「民主主義」は回復される。

要は「わたしという人間」の問題ですね。

たしかにその通りだけども、それが難しい。

だから、そこに邪な「悪」、陳腐な「悪」が蔓延んでくるわけです。けっして悲観的にならないで、自分を見つめることあたりから、はじめるしかないでしょう。

と、話しが長くなってしまいましたが、

〝季林書房〟のホームページが

本日更新されています!!!

<編集者日記NO6>と

【書評】が新しくなっています。

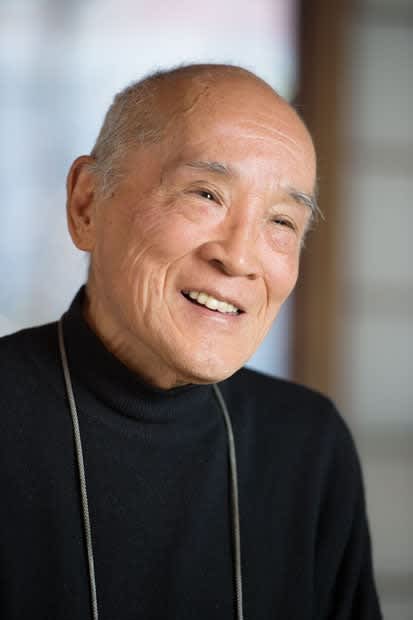

<谷川俊太郎>

【書評】は、昨年11月に亡くなった谷川俊太郎の二冊の本『ひとり暮らし』と『さよならは仮のことば』についてです。

お読みいただければと思います。

これまで毎月ごとの掲載で、【書評】は7本あげています。興味がありましたら、〝季林書房HP〟をクリックの上、書評をお読みいただき、面白そうだったら、一冊でもお読みください。

ところで、いま二冊の書籍出版にむけて、〝季林書房〟は、大忙しです。

すこしでも、おもしろい、生きる糧になる、学びとなる、そんな本作りを目指して鋭意精進しています。

刊行いたしましたら、よろしくお願いいたします!