花時雨の日々のなか、桜の咲き誇りもいまだ見ぬうちに、盛りの春は終わろうとしているのでしょうか。

そのなかで、2020年から猛威をふるったパンデミックは、2023年になって、いくぶんその勢いを失い、人びとは、忘れかけていた日常を、過剰にも取り戻そうとしているかのようにも見えてきます。

とは言うものの、いぜんとしてミャンマーの惨状やシリアの避難民、そして言うまでもなくロシアのウクライナ侵攻による双方の多くの戦死者や犠牲者はあとを絶たず、そんななかこれまでのアメリカの絶対的支配力にルサンチマンと憎悪を強め、帝国主義的意識の勝ったロシアや中国が、市場原理主義と排他的国家意識をひっさげて対峙する世界の情勢は、ますます混迷を強めていくようにも見えてきます。

たしかに、ここ数日のWBCのスポーツを通じてのヒューマンなありようを垣間見ることはできたものの、こうした状況下のなか厚く覆った雲はなかなか晴れ間を見せてくれないなと思うしだいです。

とは言え、これまでの歴史を見るまでもなく、いつまでもそんな停滞のなかに人びとは沈んでいることはないでしょう。気力を奮い立たせ、とぼしくとも光を求めて、歩き出すのがもっとも大切なことのように思います。

そんなこともあって、すでに20年以上おこなっている講座を、2023年も、まずは夏学季の講座としておこないます。

<戦時中、国民学校での軍事教練>

そこでテーマについてです。

まことに私事で恐縮ですが、わたしはこの春、45年間仕事として続けていた教師の職を、いったん終えることにいたしました。よく考えると、長くやってきたものです。

はじめの初任校は、全国でも珍しい全寮制の農業高校でした。つぎには山間の小さな定時制高校に赴任しました。そしてそのあとは古い伝統を誇る県立の女子校に勤め、そこを退職し、たいしたあてもなく上京し、塾講師や予備校の講師、その間に雑誌や機関誌の編集の仕事をしながら、社会評論や文芸、歴史ものの執筆、いろいろな講座の講師や一時は大学での講座をしたり、よく生き延びてきたな(?)と思うしだいです。

とは言え、そんなふうにさまざま食い扶持を求めながら、ずっとやり続けたのは、10代後半から20代にかけての若者と交わることでした。

言い換えれば、教えるという仕事を通じて、彼ら彼女らとともに〝学び〟の意味を探ってきたと言えるかなと思うわけです。

そんななかで、〝学び〟とはいったいなんだろう。いまの学校のあり方や「教育」とは、はたして正しいのだろうか。そんな思いをずっと抱き続けてきました。

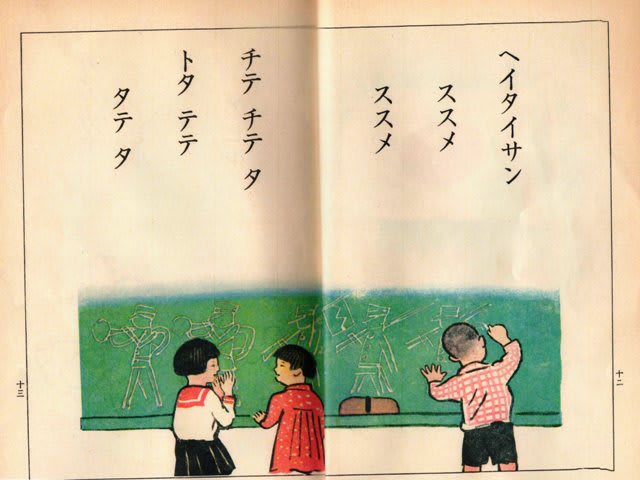

<国民学校一年 国定教科書>

言うまでもないことですが、これほど幼児教育から大学まで、学校が整備され、多くの人びとに〝学び〟の場が存在するのに、世の中には「反知性主義」が蔓延り、悪意のフェイクがたくさん散らされています。教育とは無力なのか。そんな思いもよぎります。

たしかに資本主義がおこった19世紀からは、「学歴資本」が「経済資本」に転換されるだけで、〝学び〟の精神と共鳴するはずの「文化資本」にはなかなか転化していかない状況が続いています。実利と拝金のスキルばかりが重んじられ、〝学び〟が導き出す「人格の陶冶」はなかなか実現されないようすが見て取れます。いったい、それはなぜなのでしょうか。

そこで、たとえば日本における江戸時代には、どんな教育がなされ、近代「国民国家」になり、どんな教育が求められ、さらに戦後の民主主義教育とは、いったいいかなるものだったのか。

そうしたことをひとつひとつふまえながら、現在の〝学び〟とは何か、いったい〝教える〟とはどんなことを意味するのか。それらを再考する意味はけっして軽くはないように思います。

そこで、そうした考察を、みなさんとともに重ねていきたい。

そのように思い、この講座を開設することにしました。できるだけ、多くの方々の〝学び〟の体験と教育の意味について、お話ししていきたいと考えています。

そんなわけですので、多くの方々の講座へのご参加をお待ちしております。

以下に講座のflyerを貼っておきます。

今回の講座も、zoomによって、またアーカイブでも受講できます。とくにzoomでの受講では、これまでも受講される方と講師、あるいは受講される方々の間での、多くのご意見やお考え、質疑応答の交歓が活発におこなわれています。

日ごろ、考えていることや思うこと、そうしたことを語りあう、あるいは対話にあげることで、物事の理解はますます深まっていくように思います。その意味でも、多くの方々のご参加をいただければ幸いです。

また、恒例の「講外講」も企画しております。今回は佐原の伊能忠敬と佐倉にある国立歴史民俗博物館(歴博)の旅の予定です。こちらのほうも、お時間がありましたら、ぜひご参加ください。

お申し込みは、NPO新人会のメールアドレス:

までお願いいたします。

(ご参加については4月20日まで

お申し込みいただけると幸いです)

折り返し、講座担当から、

講座についての詳細の

ご連絡をさせていただきます。

記

*NPO新人会2023年夏学季講座*

〝学び〟とは何か?

「お受験」から

「Reskilling」まで!

~教育と「国民国家」の現在~

◇期間:<全5講>2023年4月23日

~7月2日

◇日時:隔週日曜日<午前11時~12時>

*全講zoomかGIGAファイル便での受講

◇受講料:全講受講6000円<5回分>

*学生3000円

◇附記:各講毎、事前にPDFでレジュメを

送付いたします。

それに沿って講座は展開されます。

【講座内容】

いまどきのこの国で、〝教育〟についての話はほとんど個々の記憶(Nostalgia)のなかで語られ、「ドラゴン桜」にせよ「ビリギャル」、「2月の勝者」にしても、その多くは受験の成功者による武勇伝ばかりが幅をきかしています。いかにしてエリートになり得たか、成功したか。親たちも子どもたちも、みな受験の勝利者が成功者であるという呪縛から逃れようとはしません。横ならびの実利のための学歴資本を得ることが最善という〝信仰〟のなんと強固なことか。そのなかで〝学び〟の精神は疎外され、いつの間にか空疎な競争社会とともにそこからの落伍者のニヒリズムが社会を覆ってしまっています。そこでこの講座では、みなさんとの対話の「トポス」を再設置し、「学び」の精神について深く考えたいと思います。

【日程とテーマ】

・第1講(4月23日):

『学問のすゝめ』とは?

~序論:〝学び〟は誰のためにあるのか?

・第2講(5月14日):

「国民皆学」と〝生活綴り方〟

~近代「国民国家」の教育とは?

・第3講(6月4日):

「大学」と知識人

~エリートと民衆について:人財か人格か?

・第4講(6月18日):

「平等」と〝競争〟

~再考:戦後の「民主主義教育」とは何か?

・第5講(7月2日):

「学び」の現実と「場topos」の現在

~結語:いま〝学び〟とは?

☆講外講:7月15日(土):

伊能忠敬の佐原と佐倉「歴博」の旅!(予定)☆