8月15日。

ちょうどいまから80年前の正午。

昭和天皇による「終戦の詔勅」が、

よく聞こえぬラジオから放送された。

あれから80年の年月を経て、

「戦後50年」「戦後60年」「戦後70年」「戦後80年」・・・。

いまもなお「戦後」であることの意味を、

「この国」の人びとは、どのくらい意識し、考えているのだろうか。

・・・それはひどく重いことなんだ・・・。いまも「戦後」でありつづける意味はけっして小さくはない。

そんなふうに、「戦後」という言葉に意味を感じている。

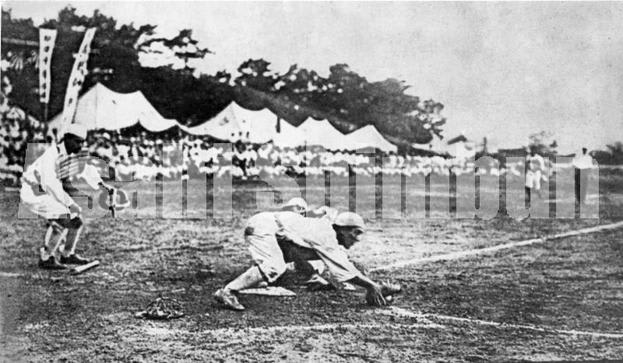

<1915年第一回中等学校野球大会決勝戦・豊中球場

京都二中vs秋田中学 京都二中が勝利!>

そんななか甲子園では、高校野球で球児たちが躍動している。

しかし、出場校を見ていくと、ほとんど私立の、しかも野球だけを目指して入学し、寮にいれられ厳しい練習を経て予選を勝ち上がってきた学校で、あえて悪口を言えば、野球訓練校ばかり。

そうした学校は、野球のうまい子を各地から集め、野球で校名を売り、できるだけ多くの生徒を確保したいといった「学校経営」が前面に出て来ている学校の印象しかない。

しかも今回は、寮内での暴行事件=イジメで、出場辞退校が出てくるという、イヤな感じのゴタゴタも起こり、高校野球のというか、高校生スポーツの商業主義がどうにもならないところまで来ている気がしてならない。

そもそも「この国」で、高校野球というか、野球が盛んになった契機は、小集団が敵と味方に分かれ、まるで軍隊の戦略や戦術と似たような試合の形態をとるところがおもしろいといったことであり、またいまも野球ユニフォームを見ると、戦闘帽まがいの帽子やゲートルとよく似たストッキングなどなど、軍隊との親和性が強い。そのうえ、坊主頭での集団走行など、軍隊の訓練さながらの練習にもその名残が強く出ている。

ただし、戦前はバットにしろ、グラブもユニフォームもスパイクも、とにかく金のかかるスポーツだったので、野球をするのは、すこしばかり生活に余裕のある家庭の子どもしかできなかった。

だから、商家の子が多かったせいか、地方のかつての野球名門校は、その地域を代表する旧制中学かあるいは商業学校であった。

とくに硬球は消耗品の割りに値が張った。そのためか、安価なゴム製のボールで行う日本独自の軟式野球を生み出す背景になった。

戦後になって日本は占領下に置かれることになる。そして、連合国の教育視察団が日本各地を訪れ、教育の民主化をはかることになっていく。

ところが、ながいあいだ鉄拳制裁をいとわず、天皇崇拝や日本精神、大和魂を表看板にしてきた教師は、どんな授業をやっても戦前の軍国主義臭さがなかなか抜けない。

そこで、それを払拭するため、アメリカ人が好む野球をやっているところを見せれば、それが民主主義風に見えるということで、どの小学校でも中学校でも野球をやり始めた。

それが野球大流行のもとにあるらしい。そんなこんなで戦後のスポーツ界は、まさに野球が第一といった風潮を生んでいった。

つまりは、戦前は「軍国主義」、戦後は「民主主義」。その意味で、白球を追い求める少年たちの純粋性の美しさの裏側では、「この国」における野球は、大人たちの「政治」にうまく適合させられた歴史を持つ。今回の騒動も、なにか大人の政治的駆け引きの卑怯さが見えてきたものでだったし・・・。

さて、8月15日には季林書房HPの更新もされている。

*季林書房 https://kirinsyobo.com/

今回は【書評】が更新され、

石田陽子著『不屈の人』物語「女工哀史」(岩波書店2025年)の【書評】となっている。

この本では、筆者石田陽子の筆力の高さの素晴らしさに驚かされるが、それ以上に、一つ一つの事実に誠実に向きあおうとしている本を書く態度に賞賛を送りたい。

本書にも書かれているが、たしかにいまの憲法ができたからといって、すぐに労働者の権利が保護されたのでもなければ、民主政治が成り立ったわけでないのである。そこから「この国」の人びとが、世の中の矛盾を一つ一つ突き崩して、「生存権」や「平和」「平等」といったものを築き上げてきていることの意味を考えさせられた。

そして、それは 「戦後」であり続ける一つの道筋のように見えてもくる。

ぜひ【書評】ともども、本書もお読みいただければ、と思う。