秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ驚かれぬる

とても有名な藤原敏行の歌。

ふとした涼風に秋をかんじる。

明瞭な四季のある日本の情景。

説明のいらない感覚。

…いいですね。

秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ驚かれぬる

とても有名な藤原敏行の歌。

ふとした涼風に秋をかんじる。

明瞭な四季のある日本の情景。

説明のいらない感覚。

…いいですね。

だった、はずなのに!

ものすごいスピードで進行する気候変動、四季のリズムも崩れていく。

今年も、長くて暑い夏でした。ほんとに、ほんとうに暑かった。

この先の天気予報では、「秋は一瞬で過ぎ去ります」なんて寂しいことも言ってます。

夏といえば、夏休み、お祭り、イベント、旅行…。ワクワク感があって、盛り上がる季節のはずでした。

今は、あまりの高温で、“危険だから外に出るな”とテレビから注意をうけるしまつ。

言われなくても、真夏の日中の外出など、もはや、できればしたくはない。

そんなこんなで、先月8月は、エアコンのきいた室内で、ついつい夏の甲子園など観てました。

特に興味があるほうではないのですが、なんとなく眺めてしまったというかんじ。

試合の中身は置いておくとして、興味深かったのは、球児のお名前。その読み方。

画面に出る名前の漢字をみて、さて?何と読むのか?まるでクイズみたい。

そのあと、アナウンサーがフルネームを発してくれるので、そこで答え合わせ。

「そうくるか~」というような読み方も多く、正解率は、ぜいぜい5割程度。

坊主頭の選手とキラキラネームの組み合わせに、“今どき感”をかんじてました。

傾向としては、音が先にきて、それに漢字をあてる、当て字っぽいものが多いようですね。

そう言えば、ちょっとむかし(昭和末期頃?)は、トサカ頭のお兄さんたちが、夜露死苦(ヨロシク)みたいな当て字を編み出して、迫力を出してましたね。

そして、もっともっとむかし(江戸時代?)、まだ文字が読めない人が多かったころには、絵や図や記号などを使って情報を伝えていたようです。

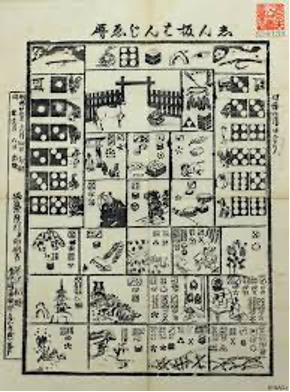

例えば、暦を絵であらわす“絵暦”。

有名なものには、南部盛岡の「田山暦」や「盛岡暦」があります。

「盛岡暦」では入梅や節句、八十八夜など、農作業に直接役立つ季節ごとの情報が絵になっています。

例えば、荷物を奪う盗賊の絵、「荷奪い」で「入梅」をあらわしたり、あるいは、大きな鉢・重箱・小さな鉢・弓矢と4つの絵を並べた判じ絵で「鉢・重・八・矢」で「八十八夜」を知らせる。

盛岡暦

こんなふうにみてくると、昔から、日本人は、絵や文字を巧みに使って、“ひとあそび”していたようですね。

トンチやシャレを利かせ、ちょっとした工夫を楽しむ、そんな気質やセンスを、わたしたちは、実はずっと持っているのかもしれません。

★別件ですが、季林書房共催の講座が9/28から開講されます★

テーマは「〝戦後〟昭和の残像!」~紙芝居屋が自転車でやってきた!~

ご参加をお待ちしております。