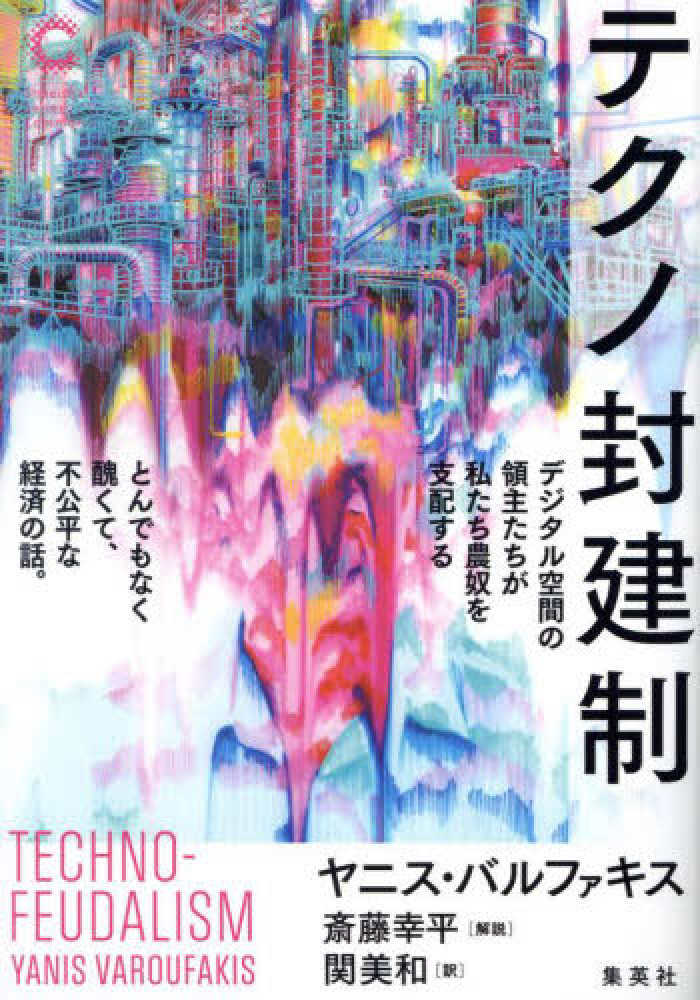

『テクノ封建制』は、いまもっとも評判の本であると言っていい。

著者のバルファキスは、そもそも経済学者であり、ギリシャの金融危機に際し、2015年に成立した急進左派連合(SYRIZA)のアレクシス・ツィプラス政権の財務大臣を務めたことで知られる。バルファキスは、金融危機により生じたIMF やEU の管理下における増税・年金カットなど国民生活に重負担を強いる緊縮財政に反対し、半年後の7 月に政権から離れた。

ギリシャの金融危機といえば、数週間前に「この国」の首相が、日本の財政事情を、数年前の「ギリシャより悪い」と国会で答弁して、無知というか恥をさらしたのを記憶されているかたもすくなくないと思う。

巷間で伝えられるところをまとめるに、消費税減税への反対答弁を財務省からレクチャーされる際、よく理解してなかったか、よく聞いてなかったか。そのレクチャーされたワンセンテンスを、日本の財政の危機をおおげさに発言しようとした結果、あんな答弁になったのだろうとされている。

ギリシャの金融危機は、ギリシャ国債をEU 諸国、とりわけドイツなどに依存していたことで問題化したわけで、国債のほとんどが日本国内でまかなわれている「この国」のありようとは異なる。彼の首相の発言は、「オオカミ少年的」な危機の煽りかたであるのとともに、それ以上に、危うく日本の国債の信用を毀損する発言にもなりかねなかった。しかし、その発言を謝罪しないところを見ると、彼の首相にその危機感は薄いのだろう。

本書に話をもどす。本書の出だしは、近代の経済の動き、さらにその歴史的経緯を、わかりやすく話し出すところからはじまる。

工場労働者であり、考古学に造詣が深い「父」とその「子」の対話が縦のストーリーとなり、肥料工場で化学者として働き、その後に公立病院で生化学者として職を得た「母」もすこし登場する。世代の違いのなかで、あるいは歴史のなかで、経済といったものがいかに変化をしてきたか。それを鉄の出現からマルクスの資本論やアインシュタインの言葉などと交えながら、話はすこしずつ膨らみながら進んでいく。

そのなかで、まずは「仕事」あるいは「労働」とは何か、と問う。バルファキスは、労働者の資格や学位といったスキル、それと労働する時間によって支払われる対価である賃金を「交換価値」とし、「レストランでウエイターがかもし出すいい雰囲気、あるいは、学習障害を抱えた生徒が難しい数学の問題を解いたときの教師の喜びの涙」は商品化できるものではなく、それを「経験価値」だと分類する。

その流れで、お金に換算される労働を「商品労働」とし、お金で買えない労働、つまり仕事につぎ込む努力や情熱、直感といったものを「経験労働」と区分し、経済と労働のありようを俯瞰する。それはギリシャ神話での「時間」の概念、ふだんの時間の流れを意味する時間を「クロノス」といい、時間を超えての特別な瞬間や思い出を意味する時間を「カイロス」という、そのちがいにもつながってくる問いのようにも感じられる。

言い換えれば、わたしたちは貨幣や時間によって縛られるだけの存在ではないのだということの確認がそこには存在する。

しかし、資本主義とはじつに貪欲である。「資本主義は常に商品化から逃れてきたなにかを発見し、それを商品化しなければならない」という性向をもつとバルファキスは言う。資本主義は、儲けにつながる搾取とそのための市場を求めてやまない。

そのいい例がテレビやラジオだ。ただで見られたり聞いたりできるテレビやラジオの番組そのものは、そもそも利潤を生むものではない。しかし、視聴者の関心をつかみ、一般大衆の心にあらたな欲望を植え付けることはできる。そこに資本家は目をつけたのである。いわば「関心の商品化」をはかるべく「CM」の枠を売るのだ。そのなかでいつしか人びとは、自らの好みや欲望、喜び、ときに悲しみまでも、商品化されるように飼い慣らされていく。バルファキスはそうした話を積み上げながら、資本主義のしくみを解き明かす。

もちろん、その間に世界の経済システムは、アメリカの輸出量が世界を席巻していた時代から、1970 年代のニクソン=ショック以降、アメリカが輸入大国となり、ドイツや日本などの国々からバキュームのように製品を吸い上げる時代へと変化していった。それは同時に、輸入品の支払いのため世界にどしどしドルがばら撒かれることでもあった。その結果、世界にばら撒かれたドルは世界の経済を覆い尽くし、ますます強くなって、ほとんどの輸出国はドルの傘下に入る。つまりは「アメリカの貿易赤字がますます膨らんでいく中で、ドルの支配は強まる」という「矛盾の極み」が生ずるというわけだ。

それは、金融市場であるウォール街が過熱すればするほど、ドルの価値を高めるための緊縮財政が働きだし、消費税など重税化が進み、労働組合は力ずくで解体され、労働者の賃金は買いたたかれ、労働者階級は貧困化することを意味することでもある。

世界は、まさに産業資本の時代から金融資本が支配する時代に変容してきた。しかし本書で、バルファキスの眼は、その先におこった時代の変化を鋭く捉えている。

バルファキスは、資本には、他者に命令することができるという不思議な力があるとする。それまでの封建制から資本主義に移った17 世紀のイギリスの「囲い込み」がそうであり、これによって小作農は共有地へのアクセスを失った。卑近な例で言えば、円高で日本の製品が高くなると、海外の安い労働コストを求めて、つぎからつぎへと国内の製造業工場が海外に消えていったが、その結果、国内の労働者の賃金は上昇しないどころか、雇用も減り、どんどん低位に据え置かれ、あるいは切り下げられた。まさに資本が、人間に命令を下したのである。

それと同じように、現代の例としてバルファキスは、「アレクサ」の例を挙げる。つまり「アレクサ」を訓練し、われわれの習慣と欲望についてのデータを学習させると、「アレクサ」はわれわれの喜ぶ動画やテキスト、音楽をそれぞれの好みに合わせて勧めてくる。

つぎに「アレクサ」は、おすすめが気に入られると、そのおすすめを編集し、われわれにあらたな画像やテキストを送り、われわれの好みを調節し、われわれの好みを訓練しだす。そしていつしかわれわれは「アレクサ」のもたらす情報の支配下に入りこむという「無限ループ」に引っ張られていく。

言うまでもなく、「アレクサ」の背後には、「クラウド」に隠れた巨大なアルゴリズムのネットワークが存在するのである。そして、そのアルゴリズムの所有者は、自分たちが儲かるようにわれわれの行動や欲望をコントロールするのである。

バルファキスは、それを「アルゴリズムの所有者は私たちの行動を操作する魔法の杖を持つことになった。・・・これこそが、アルゴリズムによるクラウドベースの支配・命令する資本の本質だ」というのである。そして、われわれがいったんこれにしたがうと、「アルゴリズムは私たちにモノを売りつける一方で、わたしたちの興味関心をだれかに売りつけるビジネスを展開する」のである。

その巨大なクラウド資本は、「GAFAM(Google、Apple、Meta *旧Facebook、Amazon、Microsoft の5 社の頭文字をとったもので、世界をリードする巨大IT 企業)」と呼ばれ、政治から経済、文化・芸術からスポーツ、商売もヘイトもフェイクに至るまで、人間の嗜好や欲望に関するものすべてにおいて、いつのまにか世界を支配してきたのである。

しかも「GAFAM」の莫大な収益は、どこかの産業に投資されるわけでもなく、とてつもない金融資産として膨張し、巨大先進国もしのぐそれらの財権力は、われわれの暮らしから欲望、好み、感性、情緒などをくまなく支配する。その実態は、実感に乏しく目に見えにくい消費税のように、人びとの暮らしのすみずみまでレント(地代)をとっていることなのであり、「クラウド資本」とはまさに「封建領主」に他ならないのである。

そのもとでのわれわれのすがたは、「クラウド奴隷」となる。その意味で、現代はまさに「テクノ封建制」の時代なのだと、バルファキスは言うのである。

さらにその地点から、彼はいまのアメリカと中国の対立を見ていく。なぜなら、これら「GAFAM」はすべてアメリカに本拠を置き、それに対抗できる陣容を整えつつあるのは中国一国となったのだ。そのためアメリカは、躍起になってその支配の独占をはかり巨万の利益を確保するため、中国への敵視を緩めようとしていない。ここに世界の未来が、いかに危うい「クラウド資本」独裁の支配のもとにあるのかを危惧しているのである。

ここまで本書を読んでいくと、いまのわれわれの世界は、いかにも息苦しくてたまらない世界のように映る。バルファキスのいう危機を前にして、われわれはいったいいかなる方策をとればいいのか。

おそらくバルファキスも、それを察していたのだろう。事柄の分析や解析はいくらしたといっても、病人が病名を告げられても納得させられるわけでも、病が癒えるわけでもない。どう処方すべきか。そのためにバルファキスは、ほぼ一章43ページを割いて、そのありうべき処方箋と未来像について語っている。

そこには、「GAFAM」企業の「一人の従業員につき一株保有する」という株による寡占体制の防止制度や「民主化された貨幣」の制度などのさまざまな提言が並んでいる。しかし、その善し悪しについては、本書を読んできた読者がその判断をするのがいい。

そこで本書を通して、筆者が思ったところを述べるとするなら、クラウド資本が支配するネット社会へ対峙するためには、バルファキスの言う対抗できる制度の建て付けをどうするかというより、まずもって巨大かつ緻密、狡猾かつ親密な「アルゴリズム」に自己がいかなる態度で向かうかということにかかっていると思う。

けっして、それらをすべて拒否する「仙人」のような暮らしを求めているのではない。いまの目の前にある状況を、いかに考え抜いて、どういった向き合いかたをしたらいいのか、もっとも人間の理にかなっているのは何であるのかを自分自身に問い直すことにあるような気がするのである。

別の言葉で言うのなら、過剰な競争社会である現代社会が人に強いるようなところから身を引き、けっして自分を大きく見せない。過剰に欲しがりもせず、嫉妬に身を委ねることもない。そうした日常の暮らしの清廉さにかかっているような気がするのである。

そもそもこうした巨大な「クラウド資本」を生んだのは、われわれが冨に惑溺し、安易な利便性を正義ととらえたところにあるのだから。

最後にまとめるなら、その意味でも、この刺激的な現代世界を描いた本書は、まさにいまだからこそ、読むべき時間と空間を得た一書であるのだと思う。

Y